|

Giorgione a Montagnana (parte quinta)

di Enrico Maria Dal Pozzolo

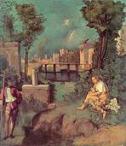

La centralità delle figure di David e Giuditta nell'una e nell'altra storia - ebraica e cristiana -

rappresenta davvero l'ideale punto di giuntura, il ramo d'ulivo di fronte alle mille controversie che

laceravano un tessuto religioso originariamente omogeneo. Essi, grazie alla loro vittoria sul male,

preludono in ogni luce alla salvezza, al riscatto dalla colpa di Adamo ed Eva; cosicché la relazione

coi progenitori è altrettanto sentita di quella con Gesù e Maria, e in una prospettiva giorgionesca

ciò induce a riflettere dopo l'interpretazione avanzata da Salvatore Settis per la Tempesta.

La centralità delle figure di David e Giuditta nell'una e nell'altra storia - ebraica e cristiana -

rappresenta davvero l'ideale punto di giuntura, il ramo d'ulivo di fronte alle mille controversie che

laceravano un tessuto religioso originariamente omogeneo. Essi, grazie alla loro vittoria sul male,

preludono in ogni luce alla salvezza, al riscatto dalla colpa di Adamo ed Eva; cosicché la relazione

coi progenitori è altrettanto sentita di quella con Gesù e Maria, e in una prospettiva giorgionesca

ciò induce a riflettere dopo l'interpretazione avanzata da Salvatore Settis per la Tempesta.

Un indizio prezioso nella possibilità che questa Giuditta, oltre che Maria, adombri anche la figura

di Eva è dato dal fatto che, se ben si osserva, il suo atteggiamento dipende dal tipo della cosiddetta

Venere pudica classica: con le mani a coprirsi il petto e, reggendo la spada, alla parte bassa del bacino.

In ciò, se da un lato si coglie una connotazione puramente elogiativa della bellezza di lei -

di "incomparabile splendore", come specifica il testo sacro (Giuditta, 8, 7; 10, 4) - dall'altro si

sottolinea l'appartenenza ad un preciso filone iconografico che utilizzava tale archetipo per

rappresentare Eva resa conscia delle proprie nudità: un filone assai colto che, nel Veneto del

Quattrocento, annovera i nomi di Gentile da Fabriano, Pisanello e Jacopo Bellini. Si noti come

il pittore ponga la spada entro tale schema, quasi a voler sottolineare la virtuosa difesa dell'integrità,

fisica e morale, dell'eroina.

A livello figurativo una giustapposizione di tali personaggi (Eva-Giuditta-Maria e Adamo-David-Gesù)

è espressa da Pellegrino da San Daniele nelle ante d'organo dipinte per il Duomo di Udine

(ora nel Museo Civico della stessa città) e poi, basandosi sui medesimi cartoni, negli affreschi della

chiesa di Sant'Antonio Abate a San Daniele del Friuli. Il caso ci pare segnalabile per due motivi.

Il primo è che il pittore friulano conobbe bene senza dubbio , se non Giorgione, quanto meno la sua

opera, dal momento che proprio negli affreschi di San Daniele cita letteralmente il San Nicasio della

Pala di Castelfranco, in una i quelle rare desunzioni della cui rilevanza abbiamo fatto un accenno

in precedenza. Il secondo è che viene appunto a produrre la doppia, coerentissima, catena a cui

accennavamo.

Ma mentre egli la specifica, per così dire, a livello di glossa e la utilizza in funzione

divisoria dei riquadri principali (le figure di Adamo, Eva, David e Giuditta appaiono come sculture

esterne alla sequenza delle due Adorazioni - dei Pastori e dei Magi - e sotto l'Annunciazione),

al contrario l'autore degli affreschi di Montagnana presuppone tali relazioni senza chiarirle,

lasciando quindi il messaggio avvolto sotto gli spessi panni di una pura figurazione allegorica.

Ciò prende uno spicco eccezionale se si considera come egli viene ad inserire i dipinti nella

retrofacciata della chiesa. David e Giuditta sono infatti posti rispettivamente a sinistra e a

destra del portale maggiore, in uno sviluppo narrativo che prevede ampie cadenze e gioca su di

un dilatato dialogo fra pieni e vuoti. Purtroppo l'originaria partizione degli spazi è stata

compromessa dall'apertura delle nicchie e dall'allargamento del portale.

Tuttavia non è difficile intendere ancor oggi il tentativo del pittore di costruire una sequenza fluida

che fosse nel contempo prospetticamente accentrata. Infatti le due figure, dai moti rispondenti nella

lieve convergenza ogivale, sono concepite come "monito" ed "annuncio" per coloro che, uscendo dalla chiesa,

alzano gli occhi:

Giuditta si rivolgeva alle donne, che tradizionalmente durante le funzioni religiose occupavano la

parte sinistra della navata, David agli uomini, che stavano invece a destra. Grazie ai due enormi

finestroni da cui esse s'affacciano, il muro era quindi squarciato e s'apriva un paesaggio di rara

bellezza, con un cielo dilagante, che bagnava d'azzurro le colline sfumanti, basse, all'orizzonte.

Tuttavia non è difficile intendere ancor oggi il tentativo del pittore di costruire una sequenza fluida

che fosse nel contempo prospetticamente accentrata. Infatti le due figure, dai moti rispondenti nella

lieve convergenza ogivale, sono concepite come "monito" ed "annuncio" per coloro che, uscendo dalla chiesa,

alzano gli occhi:

Giuditta si rivolgeva alle donne, che tradizionalmente durante le funzioni religiose occupavano la

parte sinistra della navata, David agli uomini, che stavano invece a destra. Grazie ai due enormi

finestroni da cui esse s'affacciano, il muro era quindi squarciato e s'apriva un paesaggio di rara

bellezza, con un cielo dilagante, che bagnava d'azzurro le colline sfumanti, basse, all'orizzonte.

Oltre che ad una funzione formale, le due aperture assolvono però anche ad un compito di natura

iconografica, concorrendo alla specificazione del valore prefigurativo che abbiamo appena messo in rilievo.

Infatti conosciamo i casi di alcuni profeti che trovano spazio - entro un polittico ad esempio -

grazie a simile espediente. Fra questi spicca proprio il David il quale, con la sua fuga da Saul

attraverso una finestra (1 Re 19,12), spesso nella tradizione patristica è stato paragonato al Cristo

risorto e disceso al limbo.

E nel solco della tradizione ebraico-cristiana un commentatore antico

(Ippolito di Roma, autore di una storia di David e Golia in cui si cimenta a svelare ogni corrispondenza

col Messia) così esclama: "Veni, consiste, propheta, testificare et dic : Fenestrae apertae sunt in

caelis". In tale luce ci sembra che vadano guardati i due eroi di Montagnana, tenendo ben presente,

peraltro - ed il ponte si rafforza ulteriormente - che in questi anni la finestra è usata simbolicamente

per lo più come attributo di Cristo e Maria (Fenestra incarnationis e Fenestrae coeli). In tal senso

si spiega l'analogia dell'impostazione qui adottata con quella di taluni dipinti del secondo Quattrocento

in cui la Vergine e il figlio si rivolgono allo spettatore proprio da finestre marmoree.

Prendendo spunto da un bel paesaggio di Bialostocki, si potrebbe metaforizzare affermando che, come

in certe pupille disegnate dal Dùrer, nell'occhio di chi fissa con adeguata consapevolezza teologica

i due precursori così "incorniciati" si riflettono finestre a forma di croce.

Considerando allora simile densità di valenze significanti, stupisce di trovare David e Giuditta in

una chiesa di provincia, così provocatoriamente sbandierati al popolo. Essi non potevano che risultare

sintesi in interpretabili, emblemi muti.

Tutto ciò va poi innestato all'interno di un contesto sociale

in cui sembra difficile riconoscere, di questi tempi, un personaggio tale da suggerirne la commissione:

si pensi solo che in Duomo non c'era neppure l'arciprete, ma un vicario. Verrebbe da credere -

ma nulla lo può provare - che sia stato il pittore stesso a suggerire tali soggetti; o comunque chi ne

conosceva la predisposizione. E, sia detto per inciso (ma è dato di non poco peso), del Marescalco non

ci è giunto alcun dipinto trattante simili tematiche.

|